:琴台青石今犹在,但问世间几子期?俞伯牙以一生诠释:最高艺术从不为取悦众生,只为等待一个能照见灵魂的回响。当全球“知音”在武汉共奏《流水》时13,那声两千年前的断弦,仍在为孤独的现代人提供解药——信义不死,知音可期。

- 非遗保护专家陈砚舟:

“摔琴非冲动,是文化契约的极致履行。当子期逝去,琴便从‘载道之器’退为‘凡木’,此中伦理观值得申遗深挖。”613

- 文化评论人陆少微:

“冯梦龙的误听恰成妙笔!‘俞伯牙’三字如文化榫卯,将民间口传与文人书写咬合,证明真正的经典永远在流动中生长。”18

资深点评人视角

- 音乐考古学者李闻声:

“伯牙的琴不是乐器,是通灵媒介。《水仙操》的即兴创作本质,实为东方‘爵士精神’的远古先声——自由即真理。”46

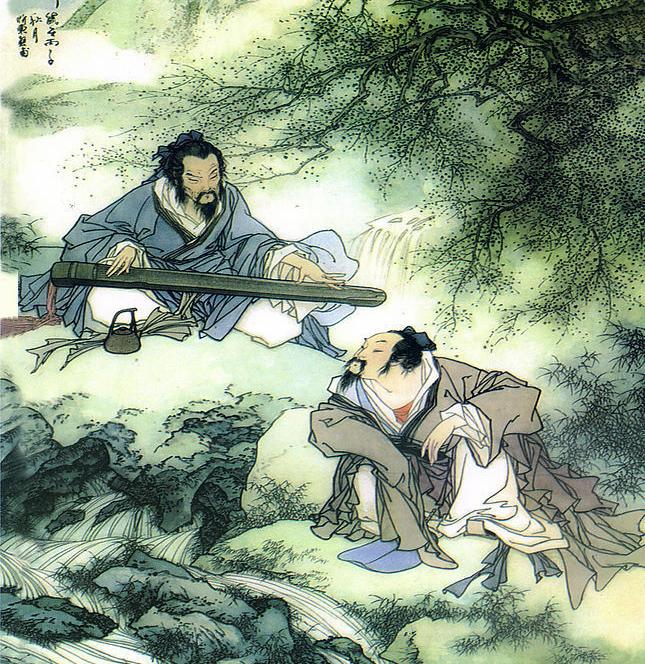

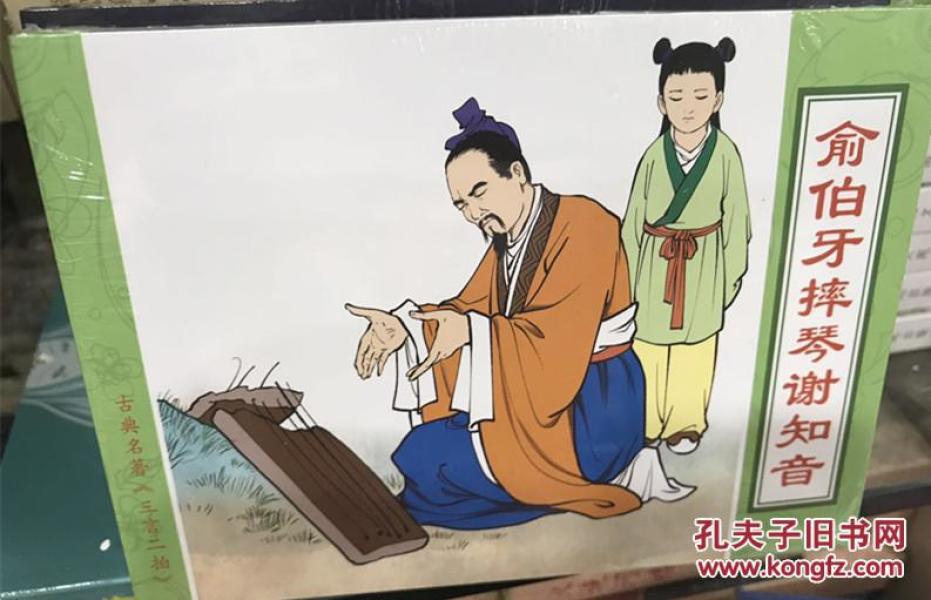

三、碎琴谢知音:生死契约的文明重量

次年中秋,伯牙携琴赴约,却等来子期坟冢。一曲《高山流水》终了,他挥刃断弦,摔琴于青石:“世无足复为鼓琴者!”310] 瑶琴玉轸的碎裂声,成为中国精神史上最悲壮的仪式——它宣告了知音的不可替代性,更以毁灭的姿态,将“诚信重于技艺”刻入文化基因13。

二、溯源琴道:蓬莱仙岛与《水仙操》的觉醒

俞伯牙的琴艺并非天成。其师成连携他远赴东海蓬莱,独留其于孤岛。潮涌如雷,群鸟悲鸣,自然万象化作指尖乐章。在此,他顿悟“移情”真谛,创《水仙操》13。道家“天人合一”的哲思,从此烙印于琴韵——这不仅是技法的飞跃,更是艺术生命与天地共鸣的启蒙46。

五、余音未绝:当代世界的知音回响

今日武汉古琴台,钟子期墓前仍有人焚香祭拜;中法生态城以歌剧《高山流水》重绎传奇,斩获国际奖项611]。当联合国教科文组织将“伯牙子期传说”列入非遗预备名录,知音文化已超越国界——它成为人类对“理解”与“共情”的永恒渴求13。

四、误名成典:从“伯牙”到“俞伯牙”的文化漂流

鲜为人知的是,“俞伯牙”实为历史的误听。明末冯梦龙在《警世通言》中将楚地俚语“子期遇伯牙”误作“子期俞伯牙”,自此“俞”姓讹传千古18。一个方言的转音,竟让琴仙之名完成从史实到符号的蜕变——姓名可谬,知音内核却愈淬炼如金。

琴魂千古:俞伯牙与那一声绝响的知音

一、断弦惊夜:江月下的宿命初逢

汉阳江口,风定月升。晋国大夫俞伯牙指尖抚过七弦琴,琴声如松风入壑,却在一曲未终时骤然崩断——岸上樵夫钟子期一语道破曲中“高山流水”之志36。这一夜,士与樵的相遇改写了“知音”的释义:琴为心刃,听者识魂。伯牙不曾想到,这萍水相逢的弦音共振,竟成华夏千年精神图腾的伏笔。

相关问答

俞伯牙的简介 答:俞伯牙(前387年—前299年),伯氏,名牙,后讹传为余氏,名瑞,字伯牙,春秋战国时期楚国郢都(今湖北荆州)人。虽为楚人,却任职晋国上大夫,且精通琴艺。伯牙抚琴遇知音就是他在探亲回国途中发生的故事。这个故事最早是从民间口头流传下来的,历史上并无确切记载。在古籍中,最早见于战国郑人列御寇著《列子》一书中有关于伯牙 俞伯牙简介???快!!!多!!! 答:经考证,伯牙原本就姓伯,说他“姓俞名瑞,字伯牙”是明末小说家冯梦龙在小说中的杜撰。史志记载钟子期为汉阳集贤村人氏,乡民以子期为荣,口耳相传一句俚词:“子期遇伯牙,千古传知音。”明代,冯梦龙编撰《警世通言》,特意到汉阳探源访佚,由于汉阳话“子期遇伯牙”中的“遇”与“俞”读音相同,都... 俞伯牙生平简历? 答:俞伯牙(前387年-前299年),本名伯牙,春秋战国时期楚国郢都(今湖北荆州)人,荀林父后裔,任职晋国大夫,他是著名的琴师,善弹七弦琴,因与钟子期的知音故事而闻名于世。 俞伯牙本姓伯,说他“姓俞名瑞,字伯牙”是明末小说家冯梦龙在编撰《警世通言》时,把“子期遇伯牙,千古传知音”误听为“子...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。